受験生は夏休み、どう過ごすのが正解?

学年ごとに夏休みの過ごし方って違うのかな?

今回はこういった疑問を解決していきます。

答えをひとことで言うと「復習が命」です。

どういうことなのか、今からお話ししていきます。

- 夏休みに「やるべき」3つのこと

- 復習が8割

- 新しい問題集に手を付けるのはNG

- 具体的方法

- 高1・2生

- 高3生

- 浪人生

- 残り2割は苦手克服

- 自分の進路を見直す

- 復習が8割

- まとめ

夏休みに「やるべき」3つのこと

① 復習が8割

新しい問題集に手を付けるのは最適ではない

今年の夏は、新しい問題集をガンガン解いていくぞ!

という人はかなり多いです。

しかし、その戦略は果たして最適でしょうか?

「新しい問題をたくさん解けば成績が上がる」と無条件に思い込んでいないでしょうか。

新しい問題をたくさん解いた方が、より多くの問題のパターンが身について応用力が上がるのでは?

と考える人もいるかもしれませんね。

しかし重要なのはいろいろなパターンを「知ること」ではなく、知ったことを「使えること」です。

ただ問題数をこなしただけでは、せっかく得た知識も「使えない知識」のまま終わってしまいます。

なので、まず最初に踏むべきステップは「ただの知識」から「使える知識」に変えるということです。

問題数をこなすのは「使える知識」が自分の中に十分たまってからです。

具体的にはどうするか

「使える知識」にするためにどうすればいいの…?

「使える知識」を身につけるためには、もちろん「復習」が必要です。

ここからは「”何”を復習するか」を学年ごとに説明していきます。

*「どういう”タイミング”で復習するか」についてはこちらの記事で紹介しているので、参考にしてください。↓↓

高1・2生

- 課題を早めに終わらせる ⇒ 課題を復習材料にする

- 定期テストを”必ず”解きなおす(成績が良くても!)

高1・2生の場合は、課題を「夏休みまでの復習」として取り組むといいです。

しかし、課題を1通りやっただけでは復習の効果として薄いと考えられます。

なので課題を早めに終わらせて、課題の復習に時間を費やしましょう。

復習の際は、間違えた問題・不安要素のある問題だけやればOKです。

また、定期テストも”必ず”解きなおしましょう。

これは定期テストで良い点数が取れていたとしてもやってください。

なぜなら、その「良い成績」はテスト勉強で詰め込んだ結果出ただけかもしれないからです。

テスト期間の詰め込み勉強は、その場しのぎには良いですが、「入試で使える知識」にするには全く役に立ちません。

余裕のある人は、模試の復習にも手を付けてみましょう。

高3生

- 数Ⅲや理科の復習を最優先

- 夏休み前までに解いた手持ちの問題集を復習する

- 過去に受けた模試を復習する(間違えた問題だけでOK)

高3生は、数学Ⅲと理科の勉強を最優先するのが良いと思います。

特に数Ⅲや理科は、現役生だと演習量が不足しがち。

「使える知識」にするためには演習が不可欠です。

なので、

・今まで解いていた手持ちの問題集

・学校配布の問題集

・定期テスト

・模試

などを活用して復習しましょう。

なお、先ほど言ったように「新しい問題集に手を付ける」のは原則NGです。

例外は「苦手克服」の場合です(後述)。

浪人生

- 夏休み前までに解いた手持ちの問題集を復習する

※塾/予備校生は、塾/予備校のテキストを優先 - 過去に受けた模試を復習する(間違えた問題だけでOK)

- 英語の復習を意識的に増やす

浪人生はとにかく復習、復習、復習、です。

浪人生は「復習9割」だと思ってください。

現役生とは違って、一通り学ぶべきことは学んでいるはずです。

問題を解いて、あいまいな知識を「使える知識」に変換するのみです。

具体的には、夏までに自分が解いた問題全部を復習してください。

もちろん、簡単に解ける問題はやる必要はありません。

理系の人は、もちろん数Ⅲや理科に力を注ぐべきですが、1つ注意があります。

英語をおろそかにしないことです。

浪人生は現役生と比べて「数学Ⅲ」「理科」が強いとよく言われます。

逆に、浪人生は「英語」が比較的弱いです。

(模試のデータを見るとわかると思います)

この原因としては、

- 自分がやりたくない勉強を後回しにしがち

(現役生は授業・テストがちゃんとあるので否が応でもやらされる) - 英語の勉強の仕方がイマイチよくわからない

- 「自分は英語は読める!」となんとなく思い込んでいる

などが考えられます。

浪人生は、現役生に比べて勉強の自由度が高いです。

なので自由度が高い分やるべき勉強に集中できます。

しかし一方、勉強が偏りがちだというデメリットもあります。

塾/予備校に通っていても、中には授業を切ってしまう人もいます。

あの講師の授業聴くより、自分で勉強した方が速いわ。

という人がいますが、本当に「自分で勉強」しているのでしょうか。

”浪人生”という弱い立場ゆえに、「あの授業は○○だからクソ」と文句をつけて満足しているだけではないでしょうか?

少し話がそれましたが、ここで言いたいのは

「すべての教科できちんと均衡を取れているか」

ということです。

浪人生は「英語が弱い」という傾向があるみたいなので、

英語の勉強もしっかり計画に組み込んでおきましょう。

② 残り2割は苦手克服

”苦手克服”とは

夏休みにやるべきことの二つ目は「苦手克服」です。

「復習8割、苦手克服2割」みたいに書いてありますが、

決して「苦手克服は復習より手を抜いてOK」というわけではありません。

ここでいう「苦手克服」とは次のようなことです。

復習でも払拭しきれなかった自分の苦手を、

「新しい問題集」の手を借りながら克服していくステージ。

したがって、この「苦手克服」では新しい問題集を扱うことになります。

参考書の選び方

ここで出てくる疑問として

問題集ってどういう基準で選べばいいの?

というのがあると思うので、お答えします。

実は、参考書を選ぶ基準はかなりシンプルで、

- 難易度

- タイプ[形式]

- 解説の好み

- (迷ったときは…) 売上/人気度

これに沿って参考書を選べばOKです。

難易度

「難関大レベル」

「国公立大レベル」

「私立大レベル」

のように難易度が分かりやすいものもありますが、だいたいの問題集は分かりにくいものが多いです。

そういうときは、書店で本を開いて数問見てみましょう。

「コレは簡単すぎる」

「ちょっと難しすぎる」

といった感覚でOKです。

もし、判断に迷ったらネットのレビューを見るのもアリ。

しかし、あまり考えこみすぎるのは時間の無駄です。

大切なのは、

どの参考書を選ぶかではなく、その参考書をどう使うかです。

タイプ[種類]

問題集にはざっくり分けて2つあり、

- 網羅系

- 分野別

です。

まず「○○の分野が苦手だな…」と意識している人はほぼ間違いなく「分野別」タイプの問題集で苦手克服していけば大丈夫でしょう。

一方「この分野が苦手」というわけではないが「なんか問題が解けない…」という人は、

A:網羅系の問題集をやって慣れる

B:分野別に取り組んでパターンを確実につかむ

という2つの道があります。

どちらでも構いませんが、個人的には「B」のほうがいいと思います。

夏休みの時間を利用してコツコツ地道にやるのが確実でよいと思います。

解説の好み

解答解説は、問題集で大切な要素の一つです。

「答えだけではなく解説も載っているほうがいい?」

「解説はわかりやすいほうがいい?」

「別解がたくさんあるほうがいい?」

など、人によって好みがあります。

書店で問題集をパラパラとめくって、解答解説がどうなっているかを確かめておきましょう。

(迷ったときは…) 売上/人気度

「みんなが買っているからその参考書は優れている」

とは一概には言えないものですが、迷ったときには人気度で決めちゃいましょう。

同じレベルの志望校を目指している友人に聞いてみるのもいいかもしれません。

③ 自分の進路を見直す

夏休みに一度、自分の進路について考え直すのもいいかもしれません。

高3の夏までなら、まだ間に合います。

(志望校のレベルを一気に高くする場合は除く。「○ヶ月で偏差値爆上げ」など、生存者バイアス*1にかかった話に惑わされてはならない。)

今、僕は○○に興味がある!

という人は、その分野を少しで良いので勉強してみるといいです。

興味のある分野を勉強することで、

「大学生になったら○○のことを深堀して勉強しなきゃ!」

「○○学部じゃなくて△△学部のほうがいいかも?」

「こういう道もあるのか!知らなかった。」

といった新たな知見を得ることができます。

こういう気付きは、将来の進路選択に大いに役立ちます。

なので、興味のある分野を勉強してみるのも一つの手ですよ。

まとめ

ここでは、受験生の夏休みの過ごし方について話しました。

とにかく覚えて帰ってほしいのは

「復習が命」

だということです。

僕が高3だったときの担任の先生は毎日のように「復習命。」と言っておられました。

復習命。

復習命。

復習命。

復習命。

復習命。

大切なことなので何回も言いました。

というわけで以上です。

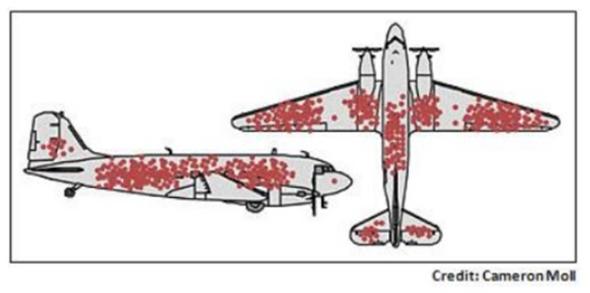

*1 生存者バイアス

このデータをもとに戦闘機を補強しようと思ったときに、君はどこを補強するだろうか?

「赤い点が集中しているところ」と答えた人、見事に引っ掛かっている。

なぜなら、これは生き残った戦闘機のデータだからである。

データを見るとコックピット・尾翼の部分は被弾が少ない。逆に考えれば、コックピット・尾翼を銃撃された戦闘機は帰還できなかったということだ。

「逆に考えれば~」の部分が本当に正しいのかは、実際に撃墜された戦闘機を調べてみないと分からないが、真っ先に「赤い点が集中しているところを補強すればよい」と考えるのは錯誤である。

このように、何らかのフィルター(戦闘から帰還できるか否か)を通過した人・物・事のみを基準として判断を行い、通過に失敗した人・物・事が見えなくなることがある。これを生存者バイアスという。

記事への意見・感想はコチラ