棒グラフと折れ線グラフ、どちらを使うべきかいつも迷う…。

今回はこんな悩みに答えていきます。

本記事では2つの使い分け方として「横軸に何を設定するか」という視点で解説しています。

最後には、グラフを作るときに知っておかなければならない注意点も紹介したのでぜひ最後までご覧ください!

折れ線グラフ

使い分け方

横軸にしようとしているものが次の2つにあてはまれば、折れ線グラフを使えます。

- 値の順番に意味があるもの (=入れ替えてしまうと意味不明になるもの)

- 値の差に意味があるもの

言葉で説明するだけでは分かりにくいと思うので、具体例で上の2つを理解しましょう。

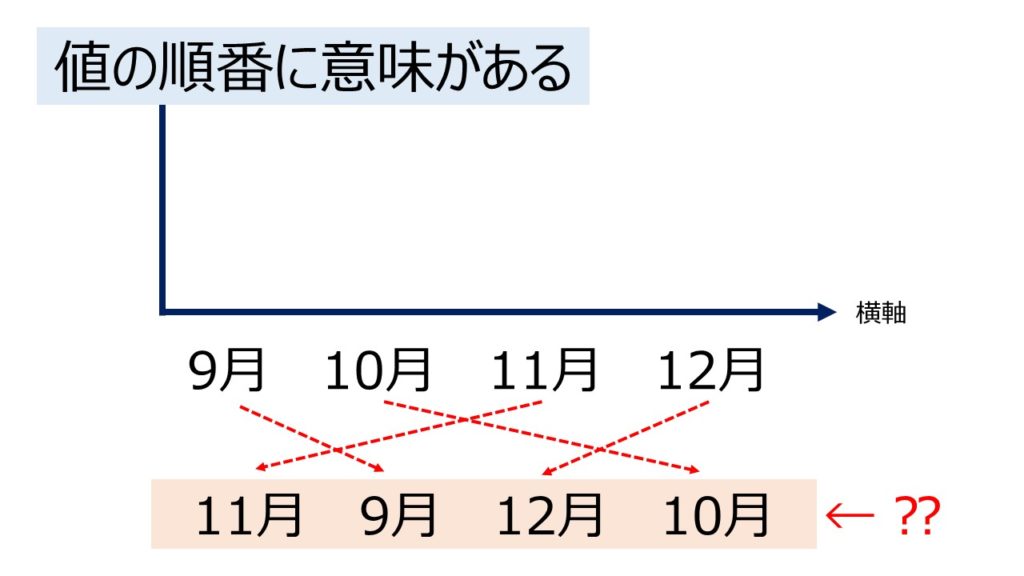

まず1つ目の「値の順番に意味がある」について例を見てみましょう。

例えば上図のように、横軸に「9月,10月,11月,…」と値を設定したいとします。このとき「9月,10月,11月,…」という順番には”時間の流れ”という意味がありますよね。順番を入れ替えてグラフを作ってしまったら意味不明になってしまいます。

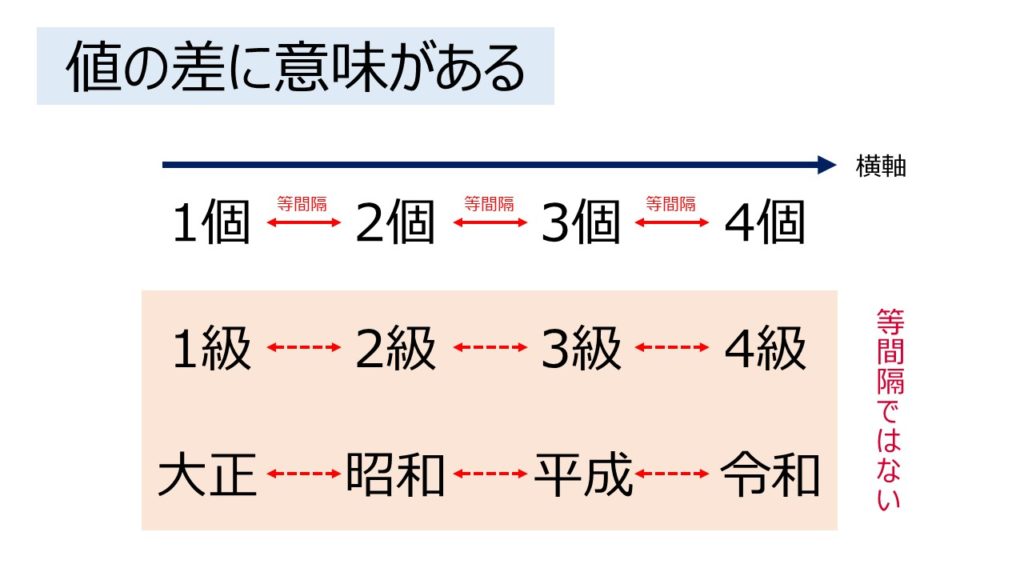

では2つ目の「値の差に意味がある」について例を見ましょう。

上図の一つ目「1個,2個,3個,4個」には、差に意味があります。例えば「(3個ー1個=)2個の差があると測定結果は2倍になる」と言うことができるように、引き算した結果には意味がありますよね。

しかし二つ目「1級,2級,3級,4級」はどうでしょう。漢検や英検を想像してみると「3級と1級の差」と「4級と2級の差」は、難易度でいうと若干違いますよね。どちらも2級分の差があることは同じですが、その「2級分の差」はどれとどれの差を取るかによって違ってきてしまうので、差を取ることにあまり意味はありません。

三つ目「大正,昭和,平成,令和」も同様です。大正=14年間,昭和=63年間,平成=30年間,…というふうに、年号によって続いた年数が全然違うので「大正と昭和」「昭和と平成」では全然違った意味を持つことになります。

折れ線グラフでわかること

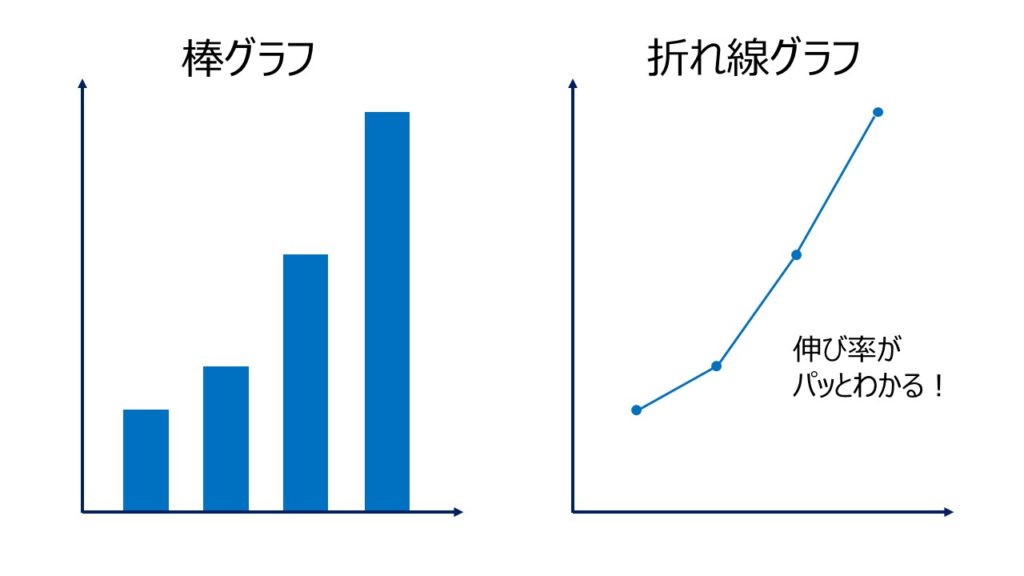

折れ線グラフは「変化」がわかりやすい、ということは皆さんもご存じだと思います。

でも実はもう一つ折れ線グラフには大きな特徴があります。それは「変化の変化」が分かりやすいということです。

上図のように、棒グラフの場合よりも折れ線グラフの場合の方が、伸び率が右に行くにつれて大きくなっているということがパッと見でわかります。

人間の目は優秀なもので、線がポキっと少しでも折れていれば見分けることができてしまいます。なので折れ線グラフのほうが伸び率を視覚的にわかりやすく捉えることができます。

棒グラフ

使い分け方

基本的に棒グラフは、折れ線グラフで表せない(表すのが不適切な)データを表すのに使う、と思っておけば良いでしょう。折れ線グラフで表せるかどうかは上で述べたとおりです。

もちろん例外もあります。例えば、変化ではなく大小関係を見たいときは、棒グラフで表現したほうがわかりやすくなることがあります。

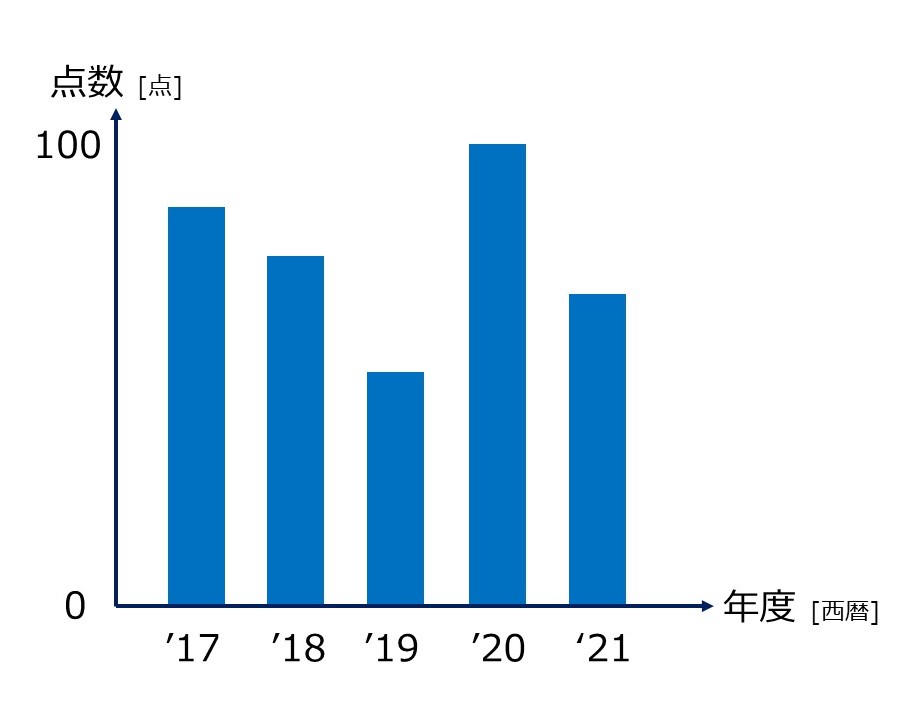

例えば上図のように、年度ごとのテストの点数を表す場合です。

「年が経つにつれて、点数がどう推移していくか?」を見たいときには折れ線グラフが適しています。しかし「○○年と△△年では点数がどうなったのか?」を見たいときには棒グラフが適しています。

なぜなら、棒グラフの得意分野は「大小比較」だからです。もちろん折れ線グラフでも大小比較をすることはできますが、棒グラフでは棒の面積でも量を表しているので、見た目として棒グラフの方がわかりやすくなります。

棒グラフで注意すること

棒グラフで注意すべきことはたくさんありますが、最も注意しなければならないのは

棒グラフの下をカットしない!!

ということです。

これは某大手企業の発表会で出されたグラフです。一見何の変哲もないグラフに見えますがおかしな点が2つ見つかります。

まず1つめ。「2010年9月」と「2011年6月」の基地局数を比べると、約2倍ですよね。しかし棒の高さを見てみると、2倍どころか4倍以上になってしまっています。グラフの下をカットしたためにおこったものと考えられます。

このようにグラフの下をカットしてしまうと、実際の数字とグラフ上の見た目が合致しません。

しかし、項目間の差が小さすぎて分かりにくい場合もあると思います。その場合は省略記号を必ず用いて、「省略していますよ」ということを明確に示す必要があります。

そし2つめ。棒グラフに掛かっている「⤴」のような黄色い矢印を見てください。この矢印「⤴」をみると「伸び率がどんどん増えている」という印象を受けてしまいますが、実際の数字を見ると「+4.6万→+2.0万→+1.8万」とむしろ「伸び率は減っている」ことがわかります。これは、折れ線グラフで表せばすぐにわかりますよね。

このようにグラフを見るときには細心の注意を払わなければなりません。このようなグラフの落とし穴をこちらの記事にまとめているのでぜひ見てみてください。↓↓

まとめ

今回紹介した、折れ線グラフと棒グラフの使い分け方を簡単にまとめます。

折れ線グラフは、

- 値の順番に意味があるもの (=入れ替えてしまうと意味不明になるもの)

- 値の差に意味があるもの

を横軸に取ります。一番多いのは時間に関するものです。

棒グラフは、

- 折れ線グラフで表せない(不適切な)もの

を表すときに用いると考えてよいです。ただし「大小比較」に用いるときは折れ線ではなく、棒グラフを使いましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

記事への意見・感想はコチラ