もうすぐ試験本番だ…

本記事では、もうすぐ入試や定期テストを控えているあなたが今やるべきことを解説します。

これを読んですぐに実行すれば、今まで積み重ねてきた勉強を無駄にせず、本番で力をいかんなく発揮できるでしょう。

特に、

自分は本番に弱いタイプなんだよなぁ…

と思っている人にはピッタリなので、最後までお読みください!

試験前

本番で力を発揮するには、事前の準備や訓練が最も重要です。

ここで紹介するのは「検索練習」です。

どういうものなのか、詳しく見ていきましょう。

検索練習

検索練習とは、情報を脳から取り出す練習を重ねるという勉強方法です。

これを繰り返すことで、本番で必要な知識がサッと頭に浮かぶようになります。

具体的なやり方

検索練習は、とにかく「思い出す」という作業を入れれば何でもOKです。

しかしそれだけでは分かりにくいと思うので、もう少し具体的な例で説明します。

教科書を読みながら

教科書を何回も読んで覚える、という勉強法に「思い出す」作業を組み込んでみましょう。

具体的には、次のような手順で行います。

- 教科書を1ページ読む

- 教科書を閉じ、「このページのポイントは?」と自分自身に問いかける

- その問いに答える

- 教科書を再び開いて答え合わせをする

このように、教科書を1ページ読み進めるごとに「思い出す」作業を入れるというのがポイントです。

ちなみに「1ページ」という数字にこだわらなくても、2ページ、3ページ、あるいは1章といった区切り方でもOKです。自分がやりやすいと思ったタイミングで「思い出す」作業を入れてみてください。

ノートにまとめながら

勉強の一環として、学習内容をノートにまとめる、という人もいるかもしれません。

ノートまとめにおいても「思い出す」という作業を組み込むことができます。

具体的には、次のようなステップです。

- 覚えたい内容があったら、教科書などを閉じる

- その内容を思い出しながら、その内容が答えになるような問題を自作する

- その答えをノートに書く

- 書いた答えが隠れるようにノートの紙を折る

- 折り返した部分に自作の問題を書き込む

このように思い出しながらノートを作ると、ノートを問題集のように活用することができ、ノートにまとめた後も「思い出す」作業に使うことができます。

ここで強調しておきたいのは、教科書を見ずに思い出しながらノートにまとめる、ということです。

教科書を見ながらそのまま写すようにノートにまとめようとする人が多いのですが、実はそれでは意味がありません。それは単に教科書を丸写ししているようなものだからです。

記憶は、「アレは何だっけ…?」と頑張って思い出そうとすることで定着しやすくなるので、必ず「思い出す」という作業をおざなりにしないようにしてください。

マインドマップを書きながら

もう1つ、「思い出す」作業を実践するのに役立つ方法があります。

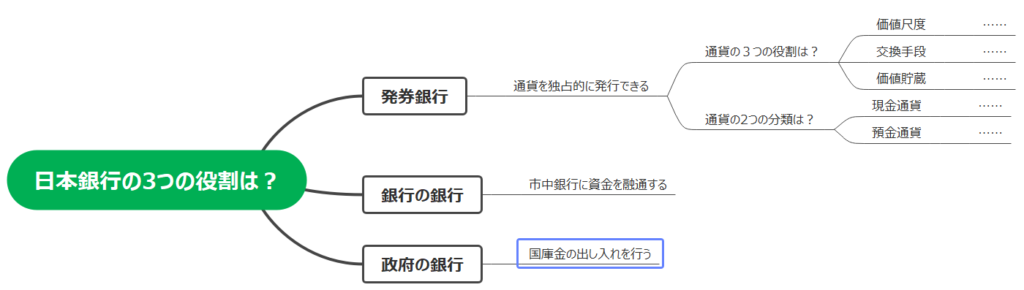

それは「マインドマップ」を活用する方法です。マインドマップとは、下のようなものです。

ある1つのトピックから枝分かれするようにして、様々なアイデアや情報をつなげていくのがマインドマップです。

マインドマップを使った勉強方法にはいろいろありますが、例を1つだけ挙げておきます。

1つのやり方は、上で示したマインドマップの画像のように書く方法です。

- 何か問題を1つ自分で作る

- それに対する答えを書き、問題文と答えを線でつなぐ

- 答えに対する説明や補足情報を書き込む、またはそれに関連するクイズをさらに作る

このようにマインドマップで問題をどんどん作っていけば、知識どうしにつながりが生まれ、頭の中がすっきり整理されます。

バラバラ出題

テストでは、問題集の順番や分野に関わらずランダムに出題されることが多いですよね。

しかし、普段の勉強では問題集を順番に解くという人が多いようです。

そのやり方では「次はこういう問題だな」と心づもりができた状態で問題を解くことになり、本番の試験とは違った状況になってしまっています。

そこで、試験直前期にやるべきなのは、順番バラバラで問題をとくということです。

例えば問題集を使って演習をするのであれば、次のようにやってみてください。

- 問題集をコピーする

- コピーした紙を、1問ずつになるようにカットする

- カットした問題を袋や箱などに入れる

- 袋または箱から問題を取り出し、解く

コピーするのが面倒だという人は、問題集のページをちぎってしまうのも一つの手です(僕の知り合いでもそうしている人がいました)。

試験中

本番で力を発揮するには、やはり試験時間中の行動がかなり重要です。

ここでは、次の3つについて解説していきます。

- 解く順番の戦略

- 「頭が真っ白になる」への対処法

- ケアレスミスの対策

それぞれどういったものか、詳しくみていきましょう。

解く順番の戦略

本番の試験において、どのような流れで試験問題を解くのかを考えておくことは、あなたが思っている以上に重要です。

例えば

最初の問題で手こずって、後半を解く時間がなかった…。本当は解けたのになあ…。

という経験をしたことがあるという人は多いでしょう。

このような失敗は、あらかじめどのような流れで問題を解いていくかを決めておけば防げたはずです。

では、具体的にどのようにテストを解いていけばよいでしょうか。例えば、下のような感じです。

- 最初の10分間で全ての問題に目を通す。場合によっては、少しだけ手を動かして難易度をつかむ。

- どの問題が解けそうか、を判断してチェックしておく。

- チェックを付けた問題だけを解く。

- 解き終わったら、チェックを付けなかった問題も解く。

- 最後の5分間は、チェックを付けた問題の見直しに使う。

「最初の10分は目を通すだけ」と聞くと時間の無駄に感じる人もいるかもしれませんが、この10分をうまく使うことができれば、効率よく点数を取ることができ、結果としてよい成績につながります。

また試験本番は必ず緊張するので、とくに序盤で「問題が解けた!」という感覚を持っておくことが大事です。

そういう意味でも、最初の数分間の使い方は非常に重要です。

ちなみに先ほど「10分間」とか「5分間」と数字を具体的に挙げていましたが、この時間にこだわる必要はありません。

試験時間はテストによってバラバラですし、人によっても必要な時間は異なるでしょうから、各自で時間の長さは調節してくださいね。

「頭が真っ白…」の対処法

テストを受けたことがある人なら誰しも、

やばい…、頭が真っ白で問題が解けない…。

という経験をしたことがあると思います。

試験本番でこのような状況に陥らないようにするためには、どうすればいいでしょうか?

ここでは

- 試験前に備えておく方法

- 試験中になってしまったときの対処法

について紹介します。

シミュレーションしておく

普段の勉強で、頭が真っ白になったときのシミュレーションをしておけば、万一本番で頭が真っ白になっても冷静になることができます。

例えば、

- 問題を解く

- 「試験前に解く問題」を別にとっておき、その問題はあえて解かないでおく

- 試験前になったらその問題を解く

という風にやると、解き方がわからない、という状況を生み出しやすくなるでしょう。

あるいは、「解き方が思い出せなくても粘る力」を付けておくのもオススメです。

例えば、

「解き方が思い出せなくても、60秒は自力で粘って解く」

というルールを自分の中で作っておきましょう。こうすれば粘る力がつきますし、先ほど紹介した「思い出す練習」にもなります。

試験時間中の対処法

では、試験本番で頭が真っ白になってしまった場合はどうすれば良いのか、その対処法を紹介します。

あらかじめ「頭が真っ白になったら、○○する」と自分の中でルールを作っておきましょう。

具体的な例を挙げると、

「頭が真っ白になったら、目を閉じて深呼吸を5回する」

「頭が真っ白になったら、前の人の頭を見る」

などです。

予想外のことが起こると、人間誰しもパニックになってしまいます。しかし、あらかじめ「頭が真っ白になったら、○○する」といったルールを決めておけば、万一のことが起きてしまってもパニックを抑えることができます。

ケアレスミス対策

ケアレスミスは、試験本番で勉強の成果を出せない主な原因の一つでしょう。

本当はもっと点数取れたのにな…

と、返却された答案用紙を見て思ったことがあると思います。

ミスを絶対にゼロにすることは不可能ですが、ミスを減らすことはできます。

最後にケアレスミス対策についてお話ししようと思います。

ミス集めノート

あなたは、自分が過去に犯したミスを覚えていますか?

実は、自分がしてしまったミスを心に刻み、試験中にそれを意識して思い起こすだけで、同じミスを犯す可能性はぐっと減ります。

とはいえ、過去のミスをずっと記憶として頭に残しておくのはなかなか難しいですよね。

なので「ミス集めノート」なるものをひとつ作っておくのがオススメです。

普段の勉強で問題を解いているときもケアレスミスは当然起こると思うので、それを「ミス集めノート」に記録していくのです。

そして試験前にそのノートをパラパラと見返して、自分がしたミスを思い出します。

もし、問題を解いているときに「あ、前にミスしたことがある計算と似ているぞ!」と気づいたら、自分自身に危険信号を送ります。

そうすれば自然とミスは減るはずです。

ミス集めノートに過去のミス情報が蓄積されればされるほど、もったいないミスは減っていくはずなので、普段からミスを記録するクセをつけておきましょう。

「見たことのある問題だ!」に注意

とくに定期テストでは、

あ、これは課題で出された問題と同じだな…。

ということがよくあり、ついつい油断してしまいます。

しかしこのような問題ほど注意が必要です。

例えば、

あ、問題文を読み違えていた!最初からやり直しだ…!

となってしまうケースです。

「どうせ、こーゆー問題でしょ?」と高をくくり、問題を適当に読んでしまったのが原因でしょう。

たとえ「見たことのある問題だ!」と思っても油断せずに、問題文を慎重に読むことを心がけましょう。

まとめ

今回は、本番で力を発揮する方法についてお話ししました。

- 試験前にできること

- 検索練習:思い出す練習

- バラバラに問題を解く

- 試験中に心がけること

- 解く順番

- 頭が真っ白になったときの対処

- ケアレスミス

記事への意見・感想はコチラ