模試っていつ・どれくらいの間隔で復習すればいいの?

模試を受けた日のうちに復習はしているけど…それで十分?

今回はこういった疑問を解決します。

この記事の重要なポイントは次の3つです。

- 一番重要なのは「忘れた頃に復習する」こと。

(もちろん、模試を受けた直後の復習も大事。) - 忙しい人も、模試の復習は「夏/冬/春休み」には必ずやろう。

(1~3週間あけて復習が理想だけど…) - 「余った時間で復習しよう」ではなく「今日1日は復習しよう」

今から1つずつ説明していくので、ぜひ最後まで読んでみてください。

(論文の内容も踏まえながら解説していきますよ!)

- 「忘れた頃にやる復習」の方が重要

- 解きなおしの回数は?

- 解きなおしの間隔は?

- 復習を習慣化するコツは?

「忘れたころにやる復習」の方が重要

分散学習効果

勉強の効果を上げる代表的な要因として「分散学習効果」というものが有名です。アメリカの研究チームが行った研究を見てみましょう。

できるだけ簡潔に説明するから安心して!

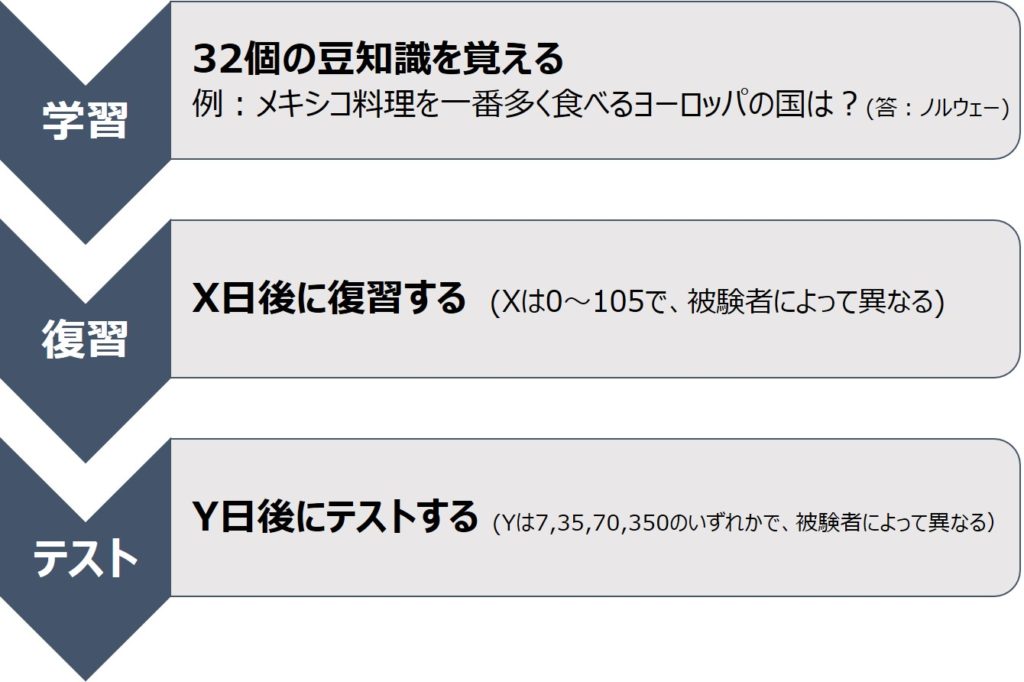

実験の手順は下の図のとおりです。

*細かい手順や情報については、この記事の一番下に書いたので興味のある人は読んでください。

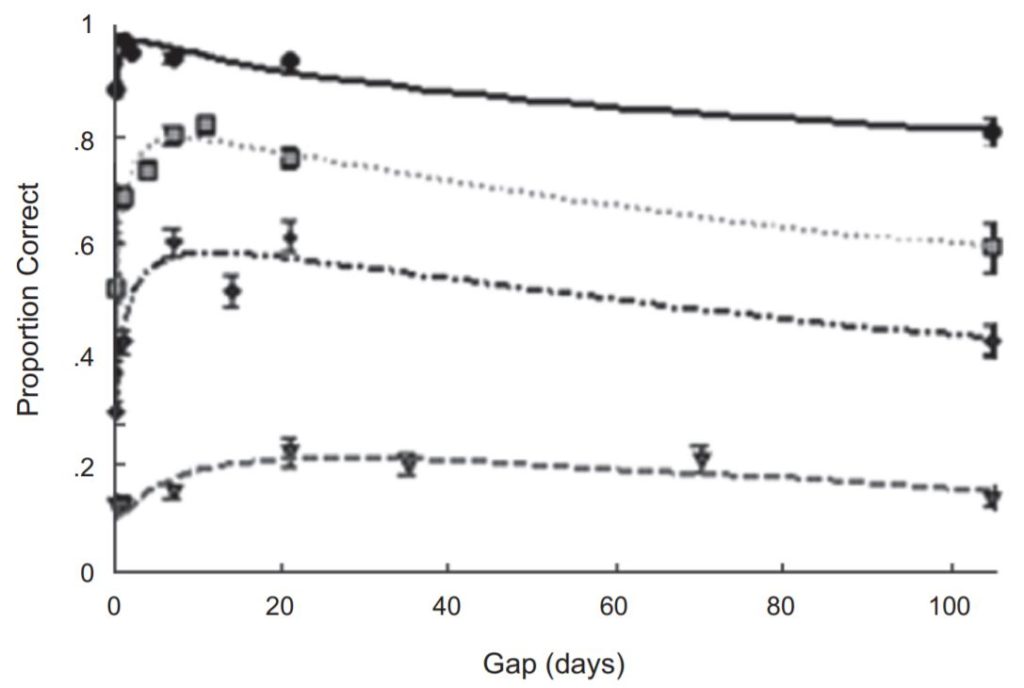

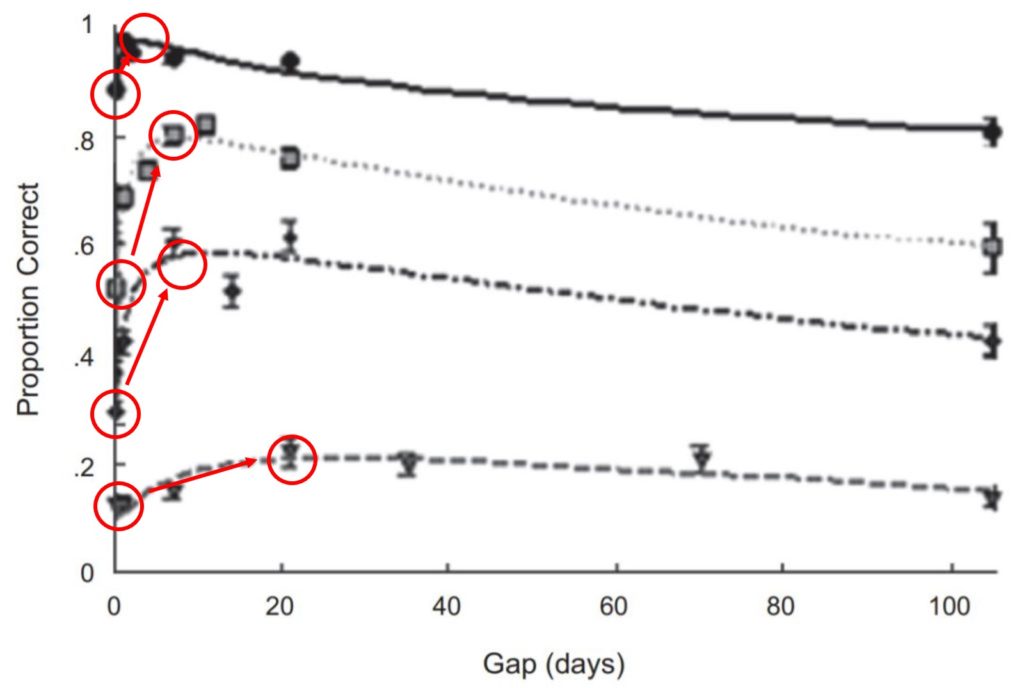

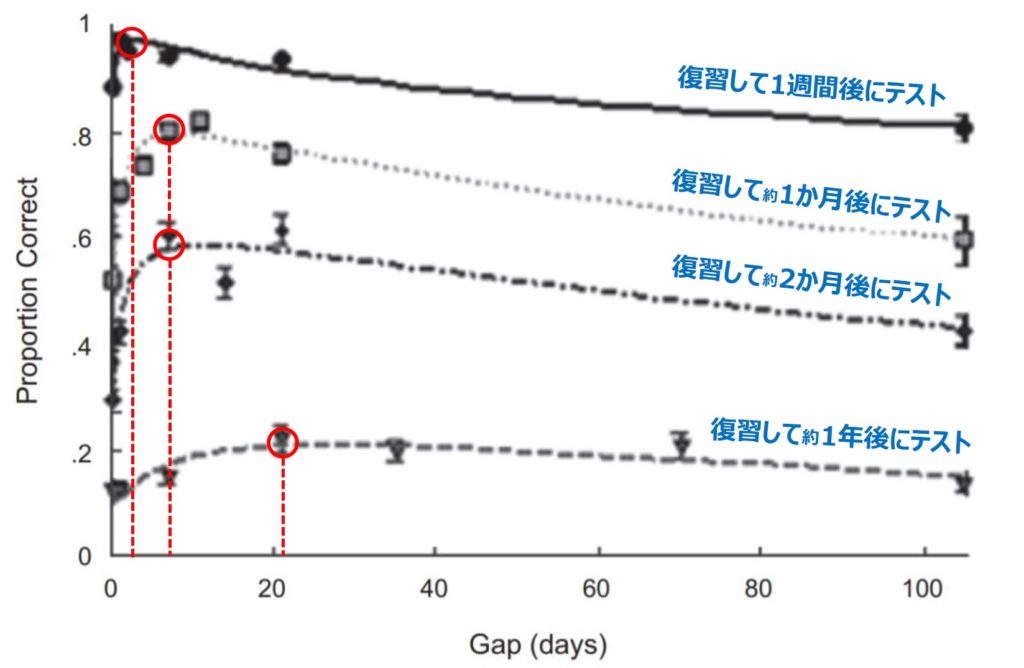

この実験の結果を表したグラフが下の図です。

横軸は復習するまでの日数を、縦軸はテストの正解率を表している。グラフが4本あるが、これはテストを行うまでの日数(復習してから7日後・35日後・70日後・350日後)によって分けたものである。

このグラフからはいろいろ読み取れるわけですが、今注目してほしいのは

「学習してすぐに復習したとき(横軸が0の所)」と

「学習してから時間をあけて復習したとき(横軸で0より大きい所)」

です。

つまり…!こういうこと↓↓

この結果を見ると、復習の効果としては

模試を受けた直後 < 模試を受けてから数週間後

となるわけです!

でも…。模試を受けて時間が経ってから復習する受験生って意外と少ないんですよね…。

このように模試の復習は、時間をあけてからやる解きなおしが重要です。

まずはこのことをきちんと意識しておくことが大切です。

模試受験直後の復習も大事

一方、模試を受けた直後にきちんと復習する受験生は多いです!それはちゃんと継続しましょう。

時間をあけてから解きなおすほうが効果が高いとはいえ、模試受験直後に復習しなくていい!という事にはなりません。

模試を受けた直後だからこそ享受できるメリットもいくつかあります。

例えばこんな感じ。

- 問題の内容が頭に残っている→復習の効率がUP!

- 自分で解いたプロセスが頭に残っている→ミスの原因がはっきりわかる!

- 解いた感触が残っている→今後の戦略立てに役立つ!

このように、模試を解いた記憶が鮮明に残っているからこそできることもあります。

なので、模試を受けた当日(or翌日)の復習も欠かさないようにしましょう。

解きなおしの回数は?

忙しいなら、長期休暇だけでOK

解きなおしは、時間が許す限り何回でもやればいい(*1)です。

しかし、

他にもやること盛りだくさんで忙しいよ…。

たくさん復習やった方がいいのは分かってはいるけど…。

という人がほとんどだと思います。

そういう受験生は「夏・冬・春休み」だけ模試の復習に取り組んではいかがでしょう。つまり、長期休暇でない普通の日は模試の復習はしなくてもOKということです。

模試はそれほど回数が多いものではなく(受けすぎ厳禁!)、すべて解きなおす必要はありません。

ですから、長期休暇を使ってまとめて復習しちゃいましょう。

実際、僕が浪人していたときも、模試の復習は長期休暇にまとめてやっていました。

解きなおしの間隔は?

「解きなおしの回数は?」の章で言った通り、長期休暇でまとめて復習するのであれば、復習の間隔を気にすることはないと思います。

しかし、普段からコツコツと模試の復習をしていきたい!という人もいると思うので「理想の解きなおしの間隔」について少し説明しておきます。

1-3週間くらいあけるのが理想

さっき出したグラフを見てみると、だいたい1~3週間くらいあけて復習すると効果が最大になることがわかります。

効果が最大になるのは「いつ、復習の成果を発揮したいのか?」によってバラついてきますが、よくわからない…という人は間を取って2週間後に復習をしたらいかがでしょうか。

復習をどういうタイミングでやるかは、いろいろなパターンがあるので「復習タイミングの選択肢を増やしたい!」という受験生はこちらの記事も参考になると思います↓↓

復習を習慣化するコツ

最後に、復習を習慣化するコツについてアドバイスします。

「余った時間で復習しよう」は甘い考え

よし!今日は○○をやって、余った時間で復習しよう!

という人がたまにいます。

こういう計画を立てる人は、いつまで経っても復習に手を付けられません。

そもそも「復習はサブ要素」と考えている時点でヤバいです。

復習は命です。

なので、

「余った時間で復習しよう」ではなく

「今日1日は全部復習に費やそう」

「今週は復習ウィークにする!」

などと復習に力を入れる期間を必ず作っておきましょう。

普通の人間は複数のことを一気にやることは苦手(*2)なので、

あれもこれも…とやるのは効率が悪いです。

つまり、復習を習慣化するコツは「集中期間を作っておくこと」なのです。

まとめ

今回の記事のポイントは、

- 一番重要なのは「忘れた頃に復習する」こと。

(もちろん、模試を受けた直後の復習も大事。) - 忙しい人も、模試の復習は「夏/冬/春休み」には必ずやろう。

- 「余った時間で復習しよう」ではなく「今日1日は復習しよう」

でした。

「この記事を読んで終わり」ではなく、実際に行動に移せることが大事です!

この記事があなたの勉強の指針の一つになれば幸いです。

*実験の詳細

被験者:

様々な国に住む様々な年齢の被験者が含まれている。実験に参加した報酬として、被験者は研究に参加するたびに、現金や賞品が当たる抽選に参加することができる。論文では「学習→復習→テスト」の3段階を期間内に完了した被験者のデータを報告。長期間にわたる研究なので、時間が長くなるほど未完了率は増加したが、「学習→復習→テスト」の3段階をすべて完了した被験者と、この3段階を完了しなかった被験者との間には、年齢、性別、前提知識などにおいて有意な差はなかった。調査を完了した被験者の平均年齢は 34歳(標準偏差=11・範囲=18-72)で、72%が女性であった。

実験で用いる問題:

問題として、32の豆知識を用意した(例:What European nation consumes the most spicy Mexican food? 答え:ノルウェー)。答えはすべて5〜6文字の1つの単語で構成されている。

手順:

GAP = 学習~復習までの期間のこと

RI = Retention Interval = 復習~テストまでの期間のこと

以下、GAPとRIという単語を↑のような意味で用いる。

GAPとRIの組み合わせは26通りあり(RIごとにGAPの数が若干異なるため26通りとなる)、各被験者をそのうちの1つにランダムに割り当てた。GAPやRIが長い場合には,余分に多くの被験者を割り当てた(時間間隔が長いと未完了率が高くなるのでそれを補うため)。被験者には最初の「学習」で「これらの豆知識についてテストを受けることになる」と伝えられた。

「学習」はクイズ形式で提示され、答えに自信がない場合は推測させた。その後正解が表示される。最初の「学習」で正解した問題は、被験者が知っているものとみなし、分析から除外した。その後被験者には、間違えた問題を正解するまで繰り返し学習させた。ただし一旦正解した問題は出ないようにした。また、順番はランダムになるようにした。

「復習」では、「学習」と同じ質問をランダムな順番で2回行った。各問題の後には,正解が提示された。好きなだけ時間をかけて回答してもよいし,解答欄を空欄にしてもよいことにした。正解は4秒間表示し,約1秒後に次の問題を表示した。

最後の「テスト」では,フィードバックは与えられずすべての問題を対象にテストを行った。

*1

もちろん、やりすぎは無意味。

やりすぎるとその問題に過度に適合してしまい、問題をちょっとひねられると解けないという事態に陥る。大事なのは、問題を解いて得た知識を使える知識に変換すること。そのために復習を行うのです。

*2

いわゆる「マルチタスク」。

「スマホを触って一息つくとなぜか疲れる…」と感じる人もいるかもしれないが、これはマルチタスクが原因だと考えられる。スマホは簡単に・素早くアプリを切り替えたりすることができるのでマルチタスクに陥りやすい。

参考にした論文:

Cepeda, N. J., Vul, E., Rohrer, D., Wixted, J. T., & Pashler, H. (2008). Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention. Psychological science, 19(11), 1095-1102. http://laplab.ucsd.edu/articles/Cepeda%20et%20al%202008_psychsci.pdf

記事への意見・感想はコチラ